膝・足の痛み

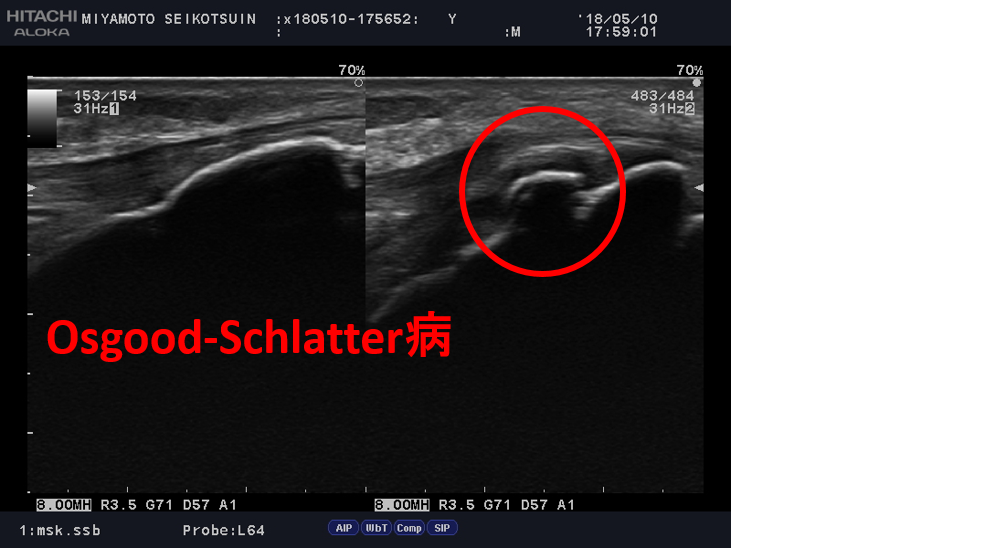

オスグッド・シュラッター病

非常に有名な成長痛の1つで下図①部の脛骨粗面と言われる骨に大腿四頭筋が膝蓋骨を通りここに付着します。成長に伴い下図エコー〇印部に負担がかかり炎症を起こしてしまいます。つまり、骨が成長するスピードに対して筋肉が硬かったりするとここに負担がかかります。

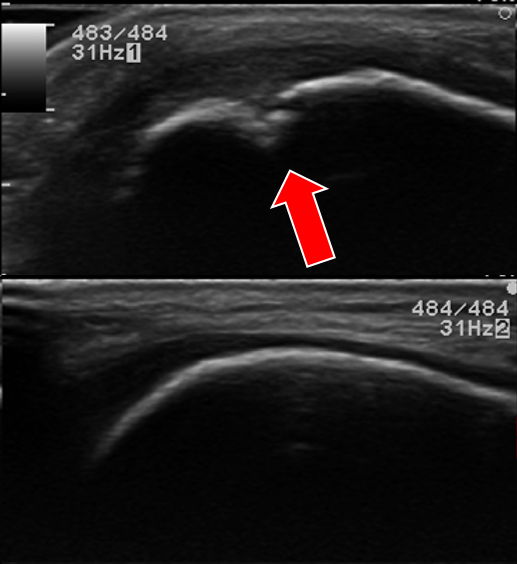

ジャンパー膝

ジャンプやキックなどを強いられる膝は主に膝蓋腱の膝蓋骨付着部への繰り返される牽引力によって腱付着部の微小な損傷が生じ、痛みが誘発されます。ときには膝蓋上極にも痛みが痛みを伴うこともあり膝を深く曲げる動作でさらに痛みが増強します。

シンディングラルセン・

ヨハンセン病

右図の②の部分と同部位に発生し特に小中高学年の男子に多く膝蓋骨下極に痛みがありランニングやジャンプ、階段昇降などで症状が悪化し程度が進むとレントゲン上、膝蓋骨下極の不整な石灰化像を認めるようになります。

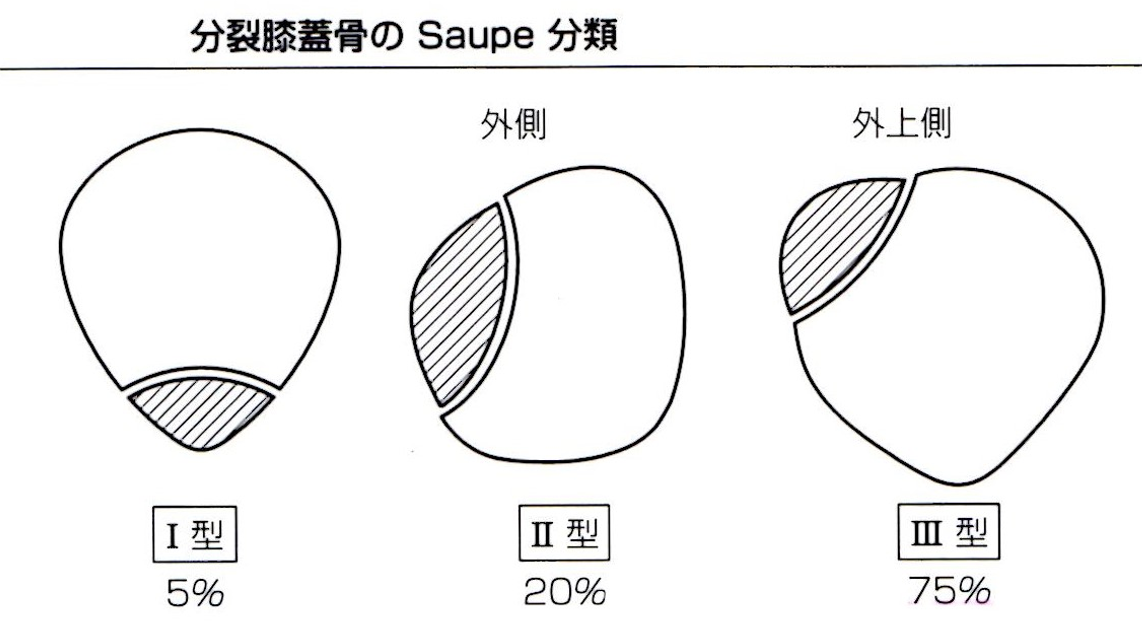

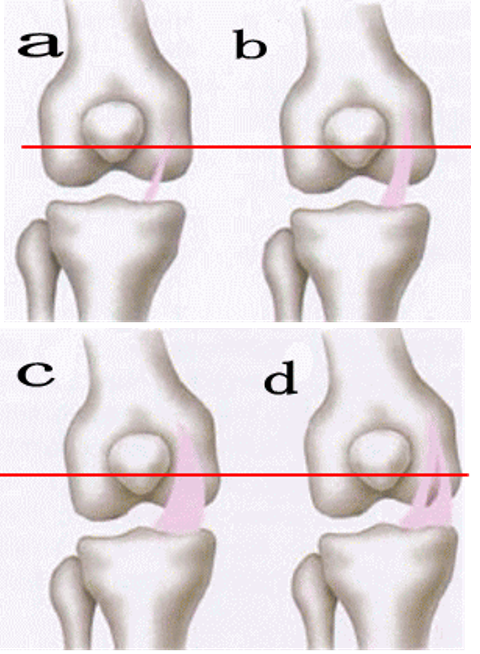

有痛性分裂膝蓋骨

有痛性分裂膝蓋骨は10~15歳の男子に多い成長期の膝の痛みの一つです。発症は12・3歳ごろが最も多いと言われています。膝蓋骨は通常骨化中心が1つですが、複数の骨化中心をもつ膝蓋骨の癒合が障害されて骨性癒合が得られなかった状態を言い、無症状のまま経過しレントゲンで偶然見つかるケースもありますが外傷などにより骨片間の線維性癒合が断たれると痛みが生じることがあります。

大腿四頭筋やハムストリングスのストレッチ等を行い痛みの軽減を図っていきます。

前十字靭帯損傷(ACL)

膝には非常に大事な靭帯が4つあります。内側側副靭帯・外側副靭帯・前十字靭帯・後十字靭帯です。その中でも前十字靭帯(ACL)と内側側副靭帯(MCL)に損傷が多いのです。

足を着きながら下腿外旋+大腿内旋。いわゆるknee-in toe-outの状態で外力が加わり伸びたり断裂したり比較的スポーツでは有名な損傷の1つです。

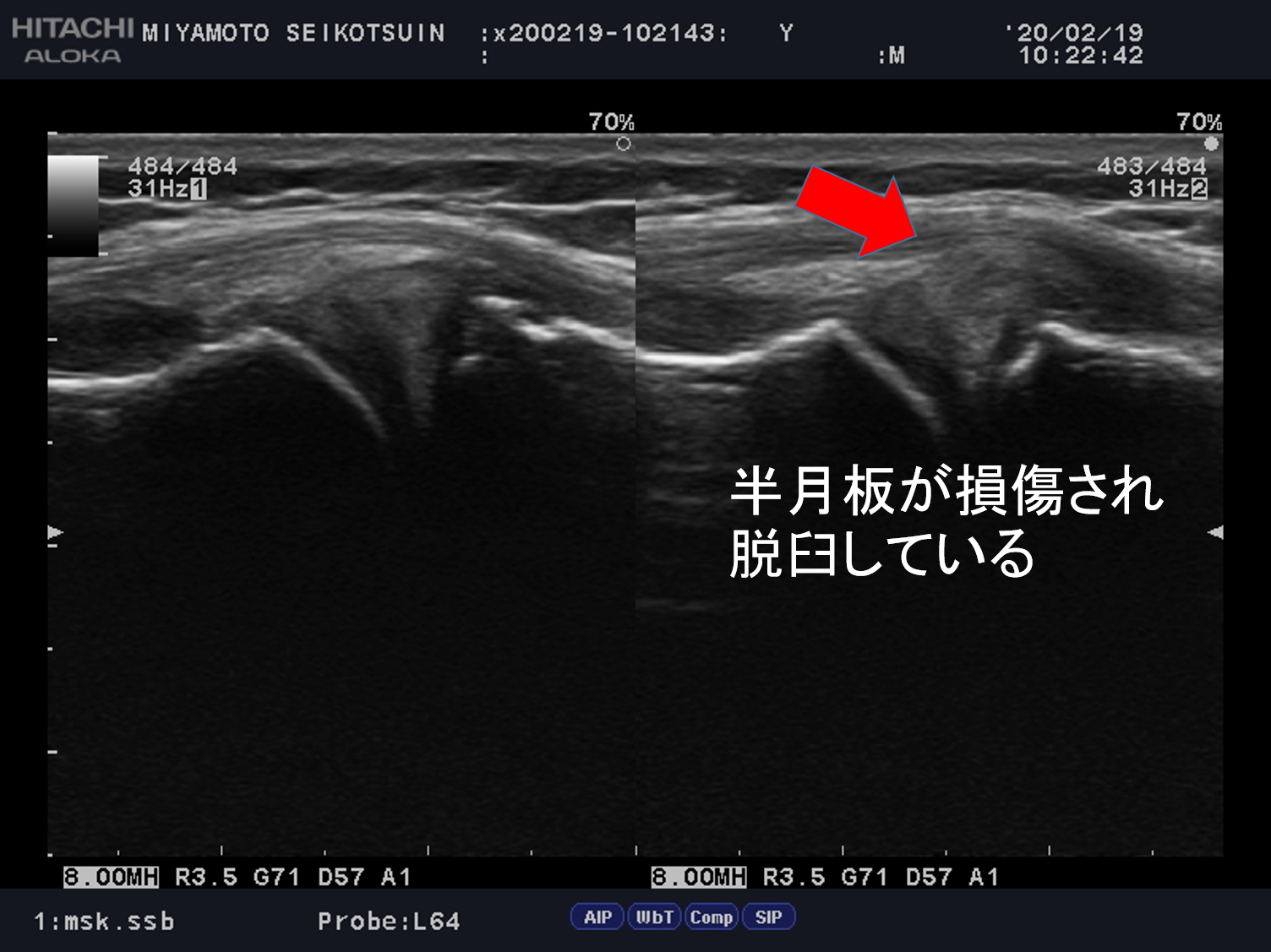

半月板損傷

半月板損傷は特に内側半月板で非常に多くなります。

半月板の役割には、

①関節面の適合性を高める

②荷重に対する緩衝作用

③関節液の拡散、潤滑

④関節における荷重面の拡大と安定性の確保があります。

内側半月板はC型をしており、外側半月板はO型をしています。外側半月板は通常、O型をしていますが中には先天的に通常より分厚い円板状半月が存在します。半月板は損傷すると外側の1/3部では、栄養血管である膝窩動脈である内側上膝動脈から分岐した毛細血管によって栄養されていて、内側1/3は滑液によって栄養されています。すなわち、半月板の修復・再生は外側1/3は修復(再生)可能であり、内側2/3は再生が困難と言われていいます。

内側半月板は動きが少ない事から外傷を受ける頻度が高い。一方、外側半月板は関節包や靭帯との連結が少なく動きを求められていることから、過可動による損傷が多いのです。

半月板のテストでは、McMurrayやApleyテストが有名で半月板の後節・中節・前節のどの部分で損傷しているのかを見極める事が出来ます。

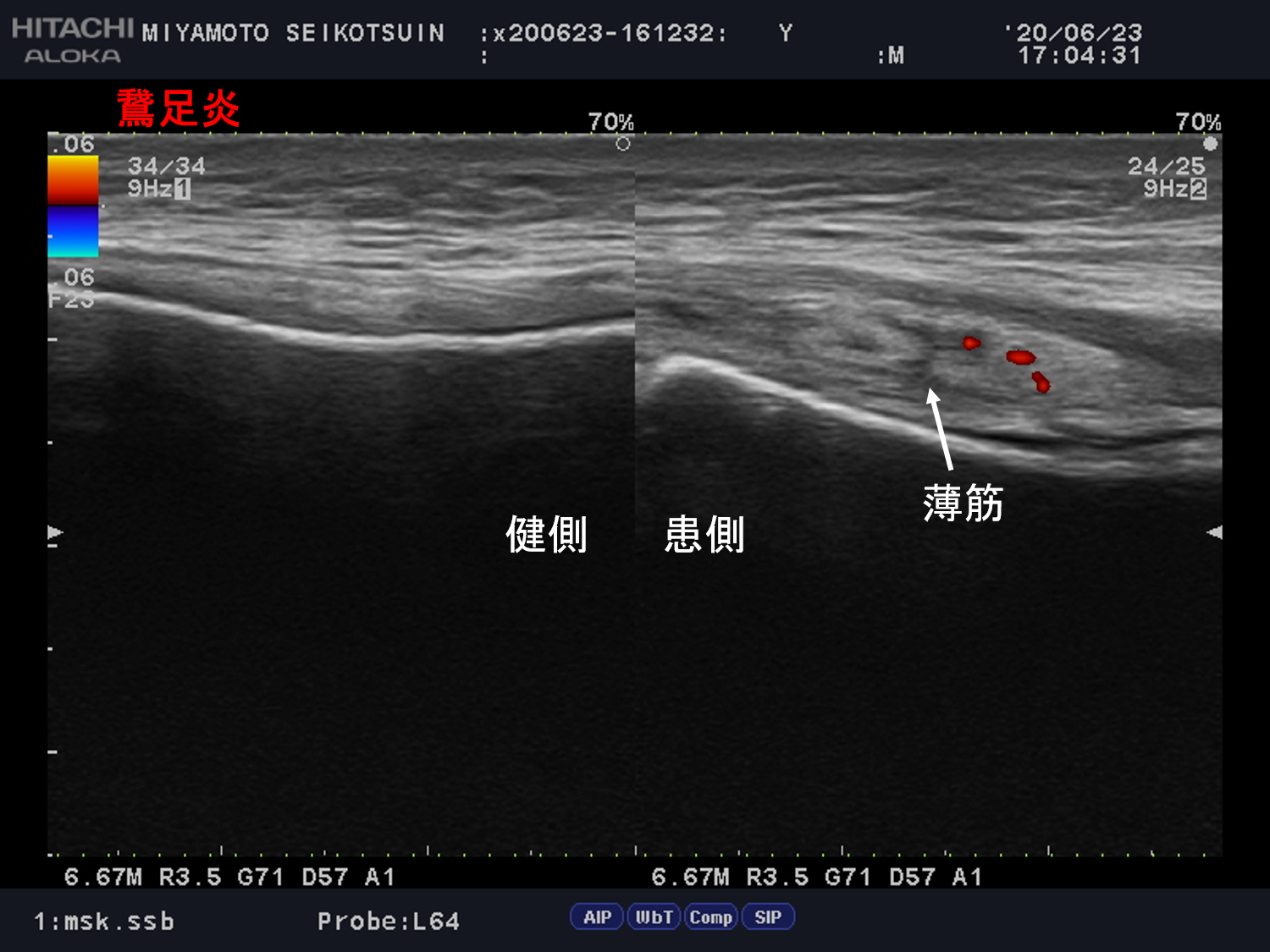

鵞足炎

鷲足とは縫工筋・薄筋・半腱様筋からなる3つの筋肉が脛骨内側部に付着しその付着部がアヒルの足のように見えるので鵞足と言われております。このいずれかの筋肉に異常が起こり硬くなったりするとその付着部である部位に痛みが出現するのです。右図では④に痛みが出現します。

エコー検査では下記のように左の健側に比べ、右の患側の

鵞足部(特に薄筋)が肥厚し炎症反応が見られます。

タナ障害(滑膜ひだ)

タナ障害とは、滑膜ひだと呼ばれるもので人間は胎児期に関節腔を分割していた隔壁の遺残物である。

痛みの部分としては、膝蓋骨の内側に圧痛を認めます。

人により滑膜ひだが小さい人や大きい人なで様々おられ

変形性膝関節症

歩いていると徐々に膝が痛くなってくる。そういえば最近、ガニ股になってきた?それ、膝の軟骨が減っているのかもしれません。

なんともなかったいつもの散歩コースで、ある日突然膝に違和感を覚えるようになり、次第に痛みを感じるようになった。そして、階段を降りるときや立ち上がるとき、何かにつかまってないとできないようになってしまった。ついには夜寝ているときにズキズキとうずくような痛みが走り、寝られなくなってしまった・・・。など膝の痛みは日常生活において大きな支障となります。

そのままにしておくと膝の変形が進み、深く曲げられなくなったり、曲がったままでまっすぐ伸びなくなってしまいます。膝が痛いと感じたら、早めに対処することが大切です。

みやもと整骨院では、膝周辺の筋肉や腱、靭帯などに電気を当てたり、温めたりして血流を良くし、柔軟性を取り戻していきます。膝関節の痛みが強い場合、それらの組織も硬くなっていることが多いです。その硬さが血流を悪くしてまた痛みが強くなるという悪循環になってしまいます。

膝の軟骨が減る原因として、太ももの前の筋肉(大腿四頭筋)が細く弱くなっていることが考えられます。この筋肉は膝にかかる衝撃を吸収してくれるのですが、細くなることで膝関節にかかる衝撃が強くなり軟骨がすり減ってしまいます。ですので、痛みが取れてきたら、関節になるべく負担がかからないよう太ももの前の筋肉を鍛える方法をアドバイスさせていただきます。

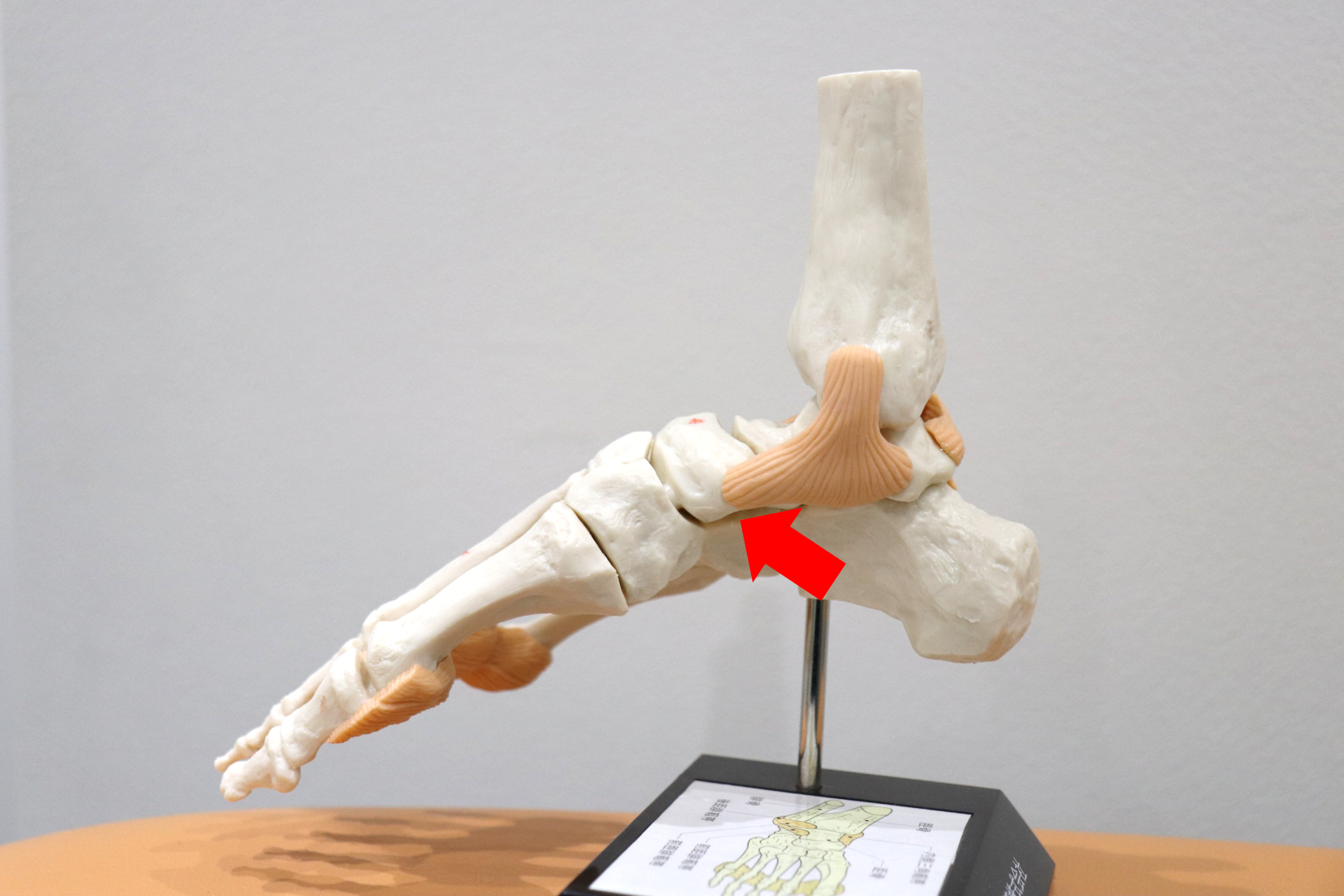

有痛性外脛骨

小学校高学年以降に激しいスポーツを行うようになると舟状骨粗面という足の内側の骨に後脛骨筋という筋肉が付着していてその筋肉の引っ張る作用による炎症を起こしたりアーチ低下によりその筋肉が引っ張られてしまいその付着部で炎症が起き過剰な骨が出来てしまい症状です。

正しいストレッチやインソール・テーピングを施行すれば痛みも軽減しスポーツ復帰も早くできます。

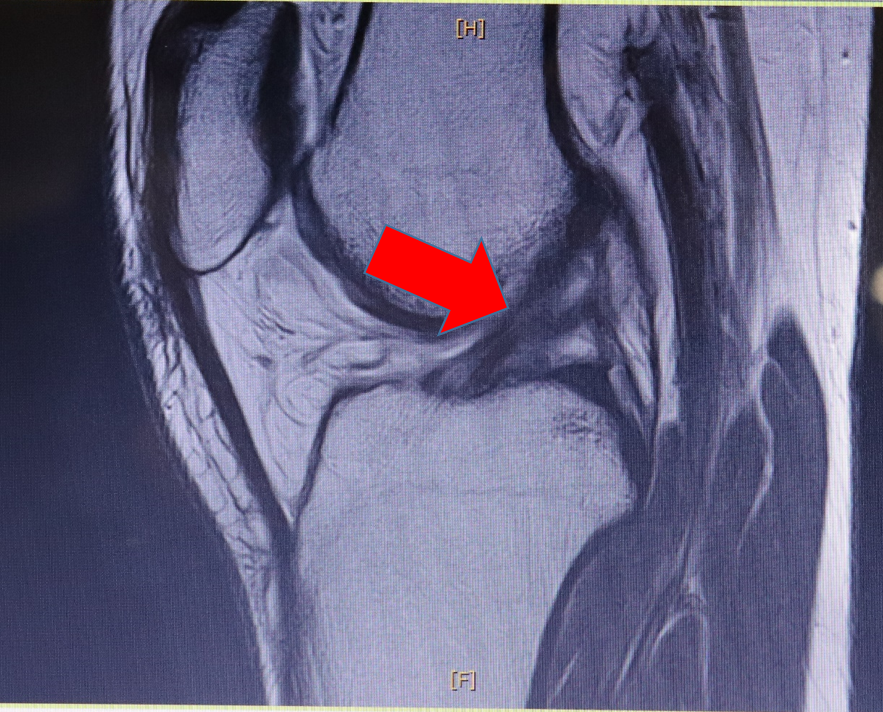

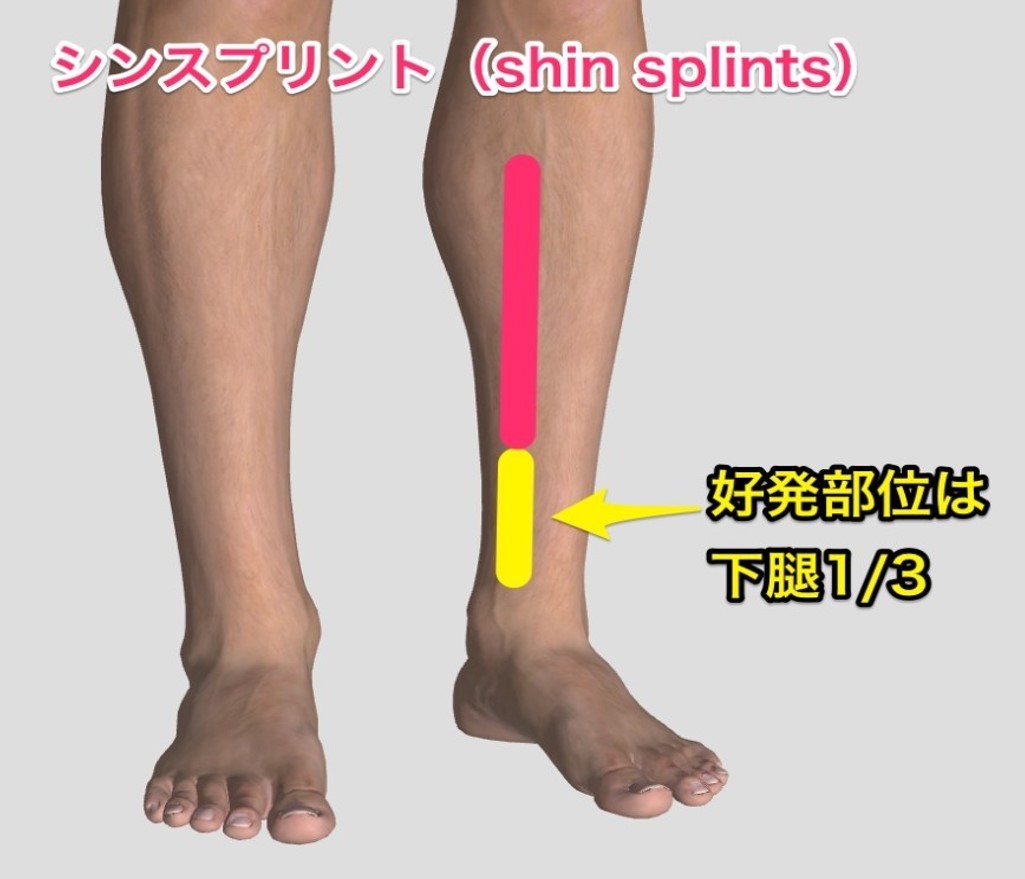

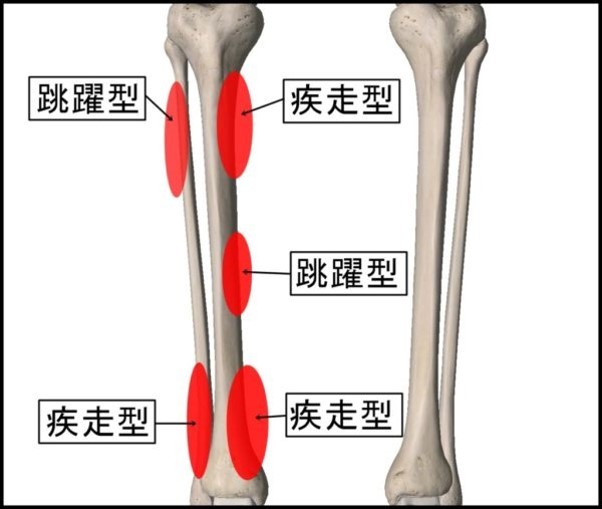

シンスプリント(脛骨過労性骨膜炎)

しかし、単なるシンスプリントと考えているとそのオーバーユースが原因で疲労骨折になってしまう危険性もあるのです。

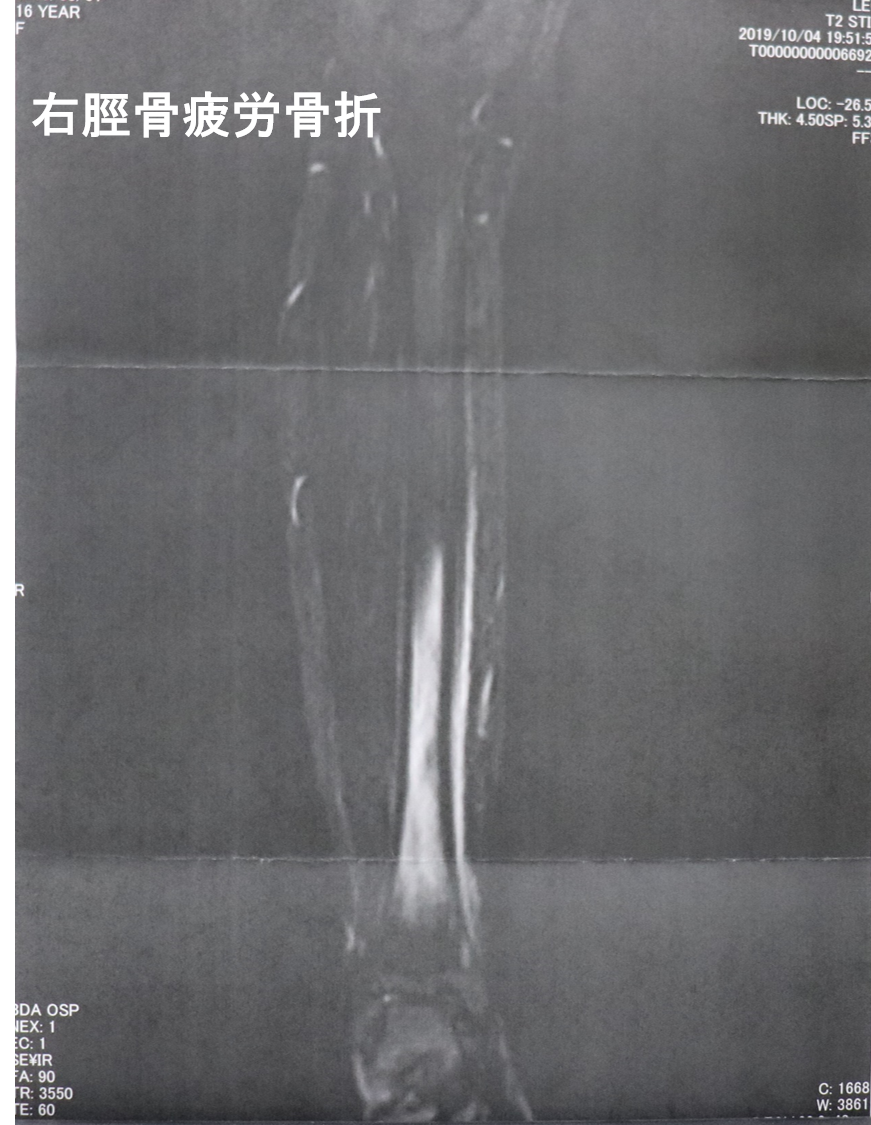

このレントゲンのように放置してプレーを続けているとレントゲンでも骨折線が写ってしまうまでの損傷になってしまい、約1ヶ月間の運動の禁止を余儀なくされてしまうのです。そうならないためにも早期の見極め及び練習量の見直しが必要になってきます。

いわゆる、疾走型の疲労骨折です。

MRIにて疲労骨折と診断されました。

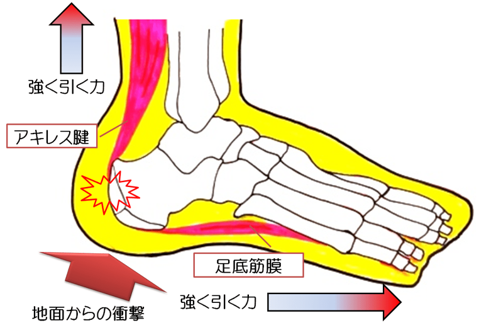

sever病(セーバー)

この疾患の好発年齢は8〜12歳の男子に多く踵部分にある骨端線部に過度な負荷がかかることにより症状を引き起こします。原因の1つとして、足部のアーチの低下や下腿三頭筋(ふくらはぎふくらはぎ)の硬さに原因がある事が多いのです。どうせ、成長痛だからと言って軽視せずに適切に対処する事が復帰への近道です。中にはかかとが痛いから成長痛だろうと思っていたら、実は骨折していたってこともあります。自己判断せずに当院へご相談下さい。

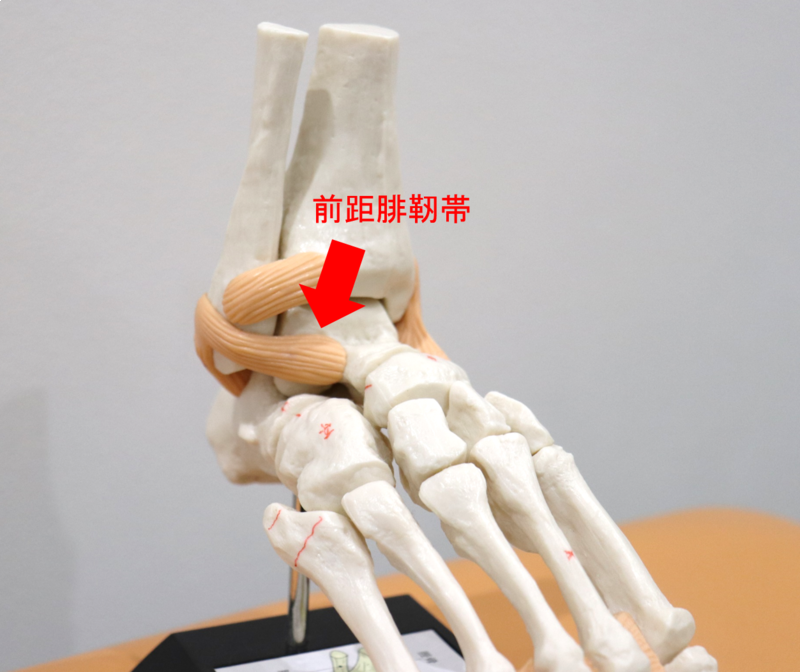

足首の内返し・外返し捻挫

段差につまずいてひねってしまった・・・。くるぶしの下が大きく腫れて痛い!

これは足首を支えている前距腓靭帯といる靭帯が、ひねったことで伸ばされたり、切れたりすることが原因です。ほっておくと腫れは引かず痛みも続いてしまいます。

治療中は決して無理をせず、治療にかかる期間を十分にとって下さい!でないと足首のグラグラした感じが治らず、同じところを何度もくりかえし捻挫してしまう可能性が高まります。

回復の段階に応じてしっかりアドバイスしていきますので、再発しない体を一緒に作っていきましょう!

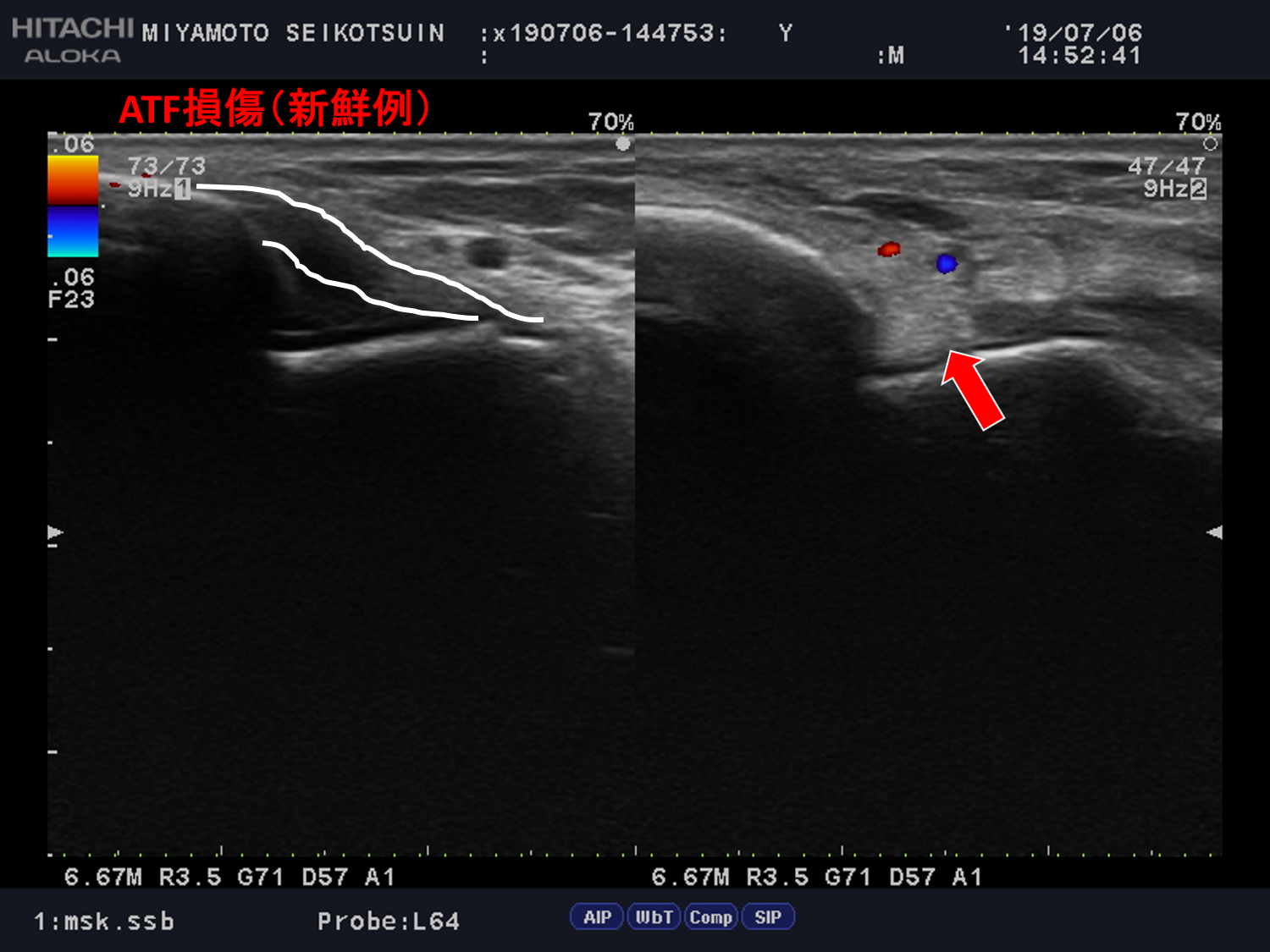

右側(患側)では前距腓靭帯部がはっきりと抽出されておらずに新鮮例では高エコーになります。

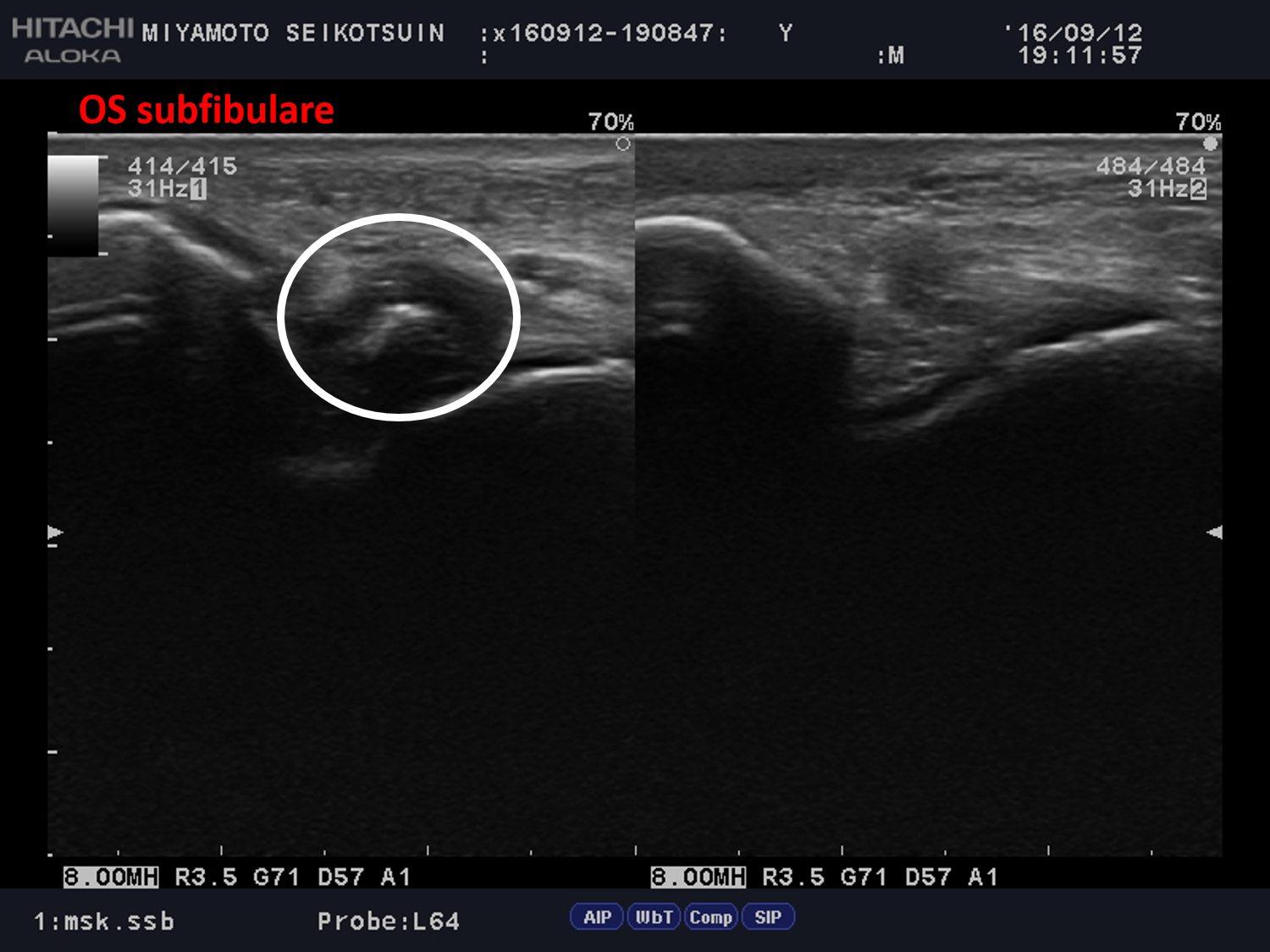

腓骨剥離骨折及び 捻挫により起こりうる骨折

段差につまずいてひねってしまった・・・。くるぶしの下が大きく腫れて痛い!

これは足首を支えている前距腓靭帯といる靭帯が、ひねったことで伸ばされたり、切れたりすることが原因です。ほっておくと腫れは引かず痛みも続いてしまいます。

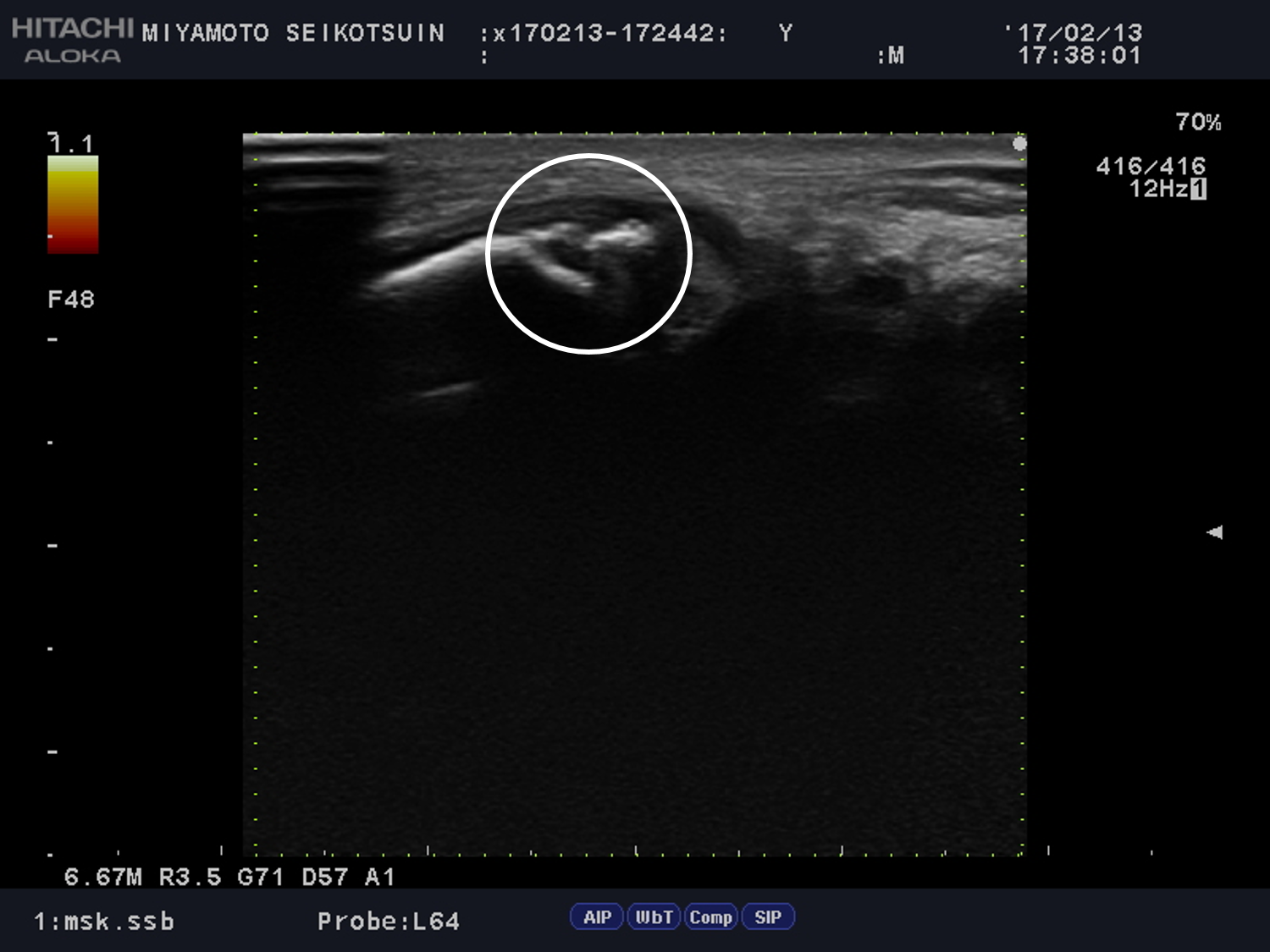

腓骨の剥離骨かな?

上記のような検査や圧痛を確認しエコーにて画像を確認していると剥離骨折のような画像が見受けられます。

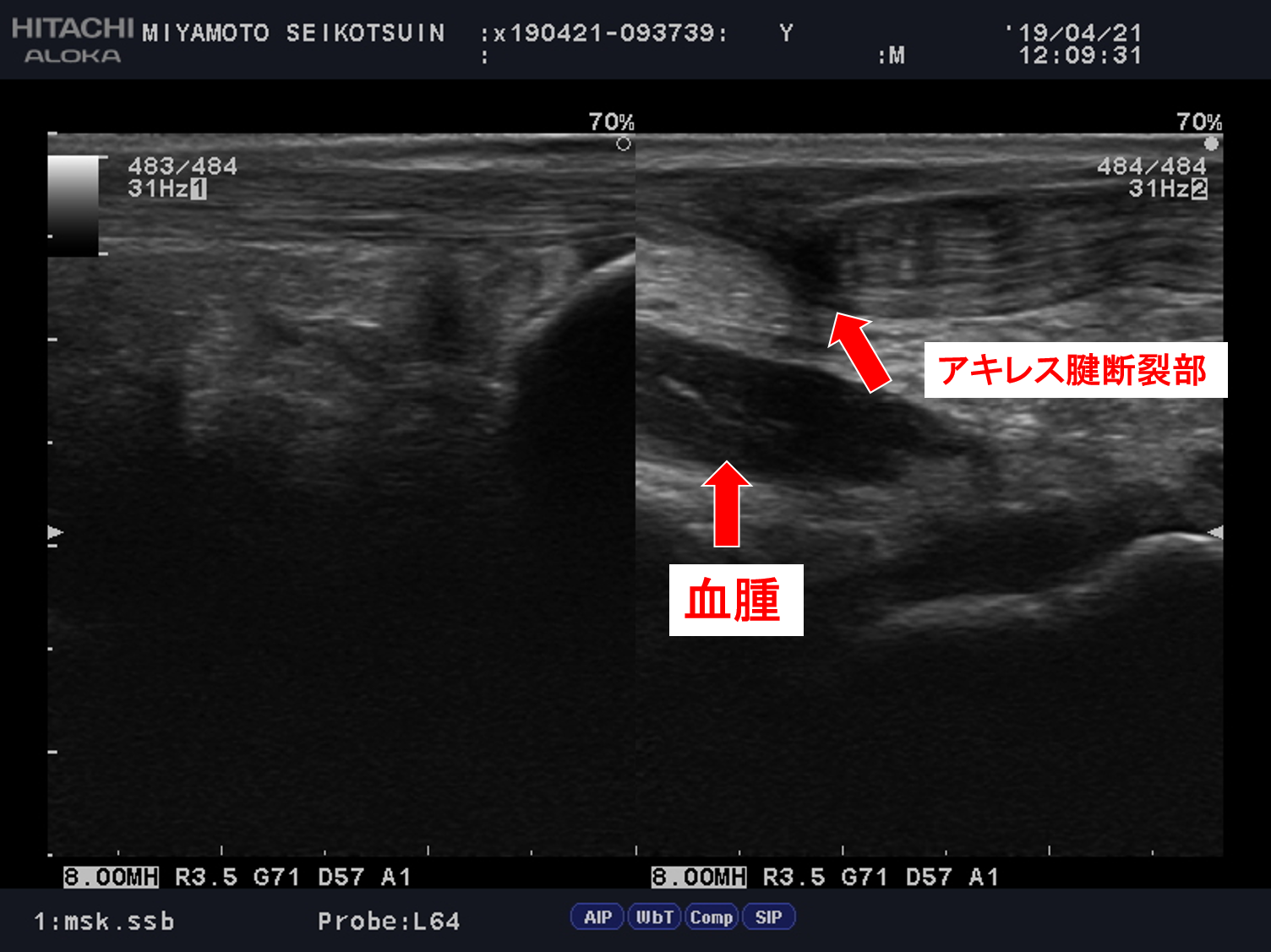

アキレス腱断裂

アキレス腱とはふくらはぎ(腓腹筋とヒラメ筋)の筋肉が集合した腱性の組織で

お知らせ

お知らせ ブログ

ブログ